G : 새해에는 어떤 독서계획을 세우셨나요? 정년퇴직하신 뒤로는 신간서적을 사 읽기보다 그동안 읽었던 책, 특히 서가에 꽂혀있지만 언젠가는 버려질 책을 중심으로 후학들에게 격려과 자극이 될 만한 내용을 간추려 소개해주신다고 했지요?

P : 네, 그렇습니다. 제 독서노트에 메모해 둔 구절은 물론 시간 없는 현대인들이 이 책의 이 대목만큼은 꼭 알아두면 좋겠다 싶은 것을 갈무리해서 매달 13일(Book의 B자 모양)에 여기에 포스팅하고 있습니다.

이번 달에는 제가 갖고 있는 고민거리를 여러 선배ㆍ동료들과 상의한다는 의미에서 여기에 제 고민상담 내용을 올리고자 합니다.

G : 은퇴 후에도 왕성하게 KoreanLII 웹사이트 운영과 블로깅을 하고 계시지 않습니까?

P : 왜 저라고 고민이 없겠어요. KoreanLII는 온라인 법률백과사전이니까 새로운 법령이나 제도가 나오는 대로 그 내용을 계속 업데이트하면 됩니다. 블로그는 Kakao가 Daum 블로그를 폐지함에 따라 Tistory가 2개나 생겼어요. 그런데 제가 역점을 두고 있는 우리의 시를 번역한 것은 'Travel & People', 'Law in Show & Movie'라는 주제에 맞게 양쪽에 번갈아 올리고 있습니다. 제 나름대로 기준을 세웠는데, 예컨대 바리톤 고성현의 "인생이란"은 공연과 관련이 있으므로 그 노랫말을 번역한 것은 Law in Show에 올렸지요.

G : 맞아요. 작년 말에 번역해 올린 곽재구의 "사평역에서"는 Time Travel에 속하므로 Travel 블로그에 올려져 있어요. 하지만 광주 민주화항쟁을 목격한 청년 시인이 한밤의 시골 역에시 마치 연극무대처럼 용서와 화해를 생각한다는 내용이므로 Law in Show 에 올려도 좋았을 겁니다.

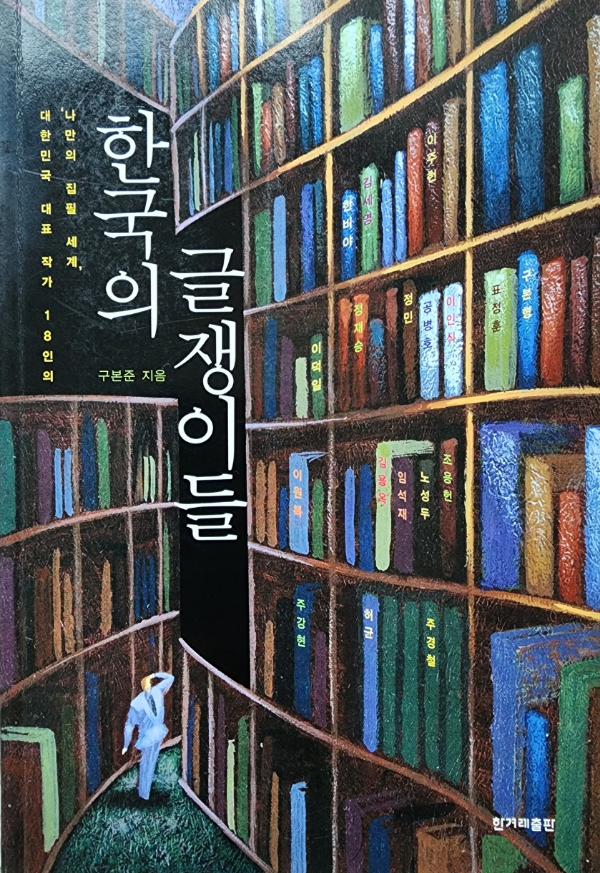

P : 네, 애써 번역한 시들을 이런 식으로 인터넷에 발표(publish)하면 독자들도 찾아서 읽는 데 혼란스럽고 불편하게 마련입니다. 그래서 뭔가 개선방안이 없을까 찾아보기에 이른 것입니다. 마침 구본준 지음, 《 한국의 글쟁이들》 (한겨레출판, 2008)이란 책에 제 고민을 해소할 수 있는 좋은 구절들이 있어 여기 소개하고자 합니다.

무슨 책을 펴낼 것인가

G : 우리의 아름다운 시와 노래를 영어로 번역해서 인터넷에 올리면 누구나 찾아볼 수 있는 건 사실이지만 정보의 홍수 속에서 '섶에서 바늘 찾기' 같은 것 아닐까요? 수천 수만 팔로워를 둔 SNS 크리에이터가 아니면 블로그 포스팅은 검색엔진이 받쳐주지 않을 경우 외면 당하기 십상이지요.

P : 맞습니다. 그렇다고 "시와 노래를 영어로 번역하여 책으로 펴냈으니 읽어보세요" 할 수는 없지 않아요? 팔리는 책을 만들려면 뭔가 테마 또는 스토리텔링의 재미가 있어야 하므로 목하 고민 중입니다. 그래서 위의 책에 나오는 한양대 정민 교수의 말을 듣고 무릎을 탁 쳤어요. 정 교수 연구실에 있는 둥근 자료 파일 거치대가 그의 보물이라는 거예요.

글쟁이의 재산은 바로 아이디어와 자료다. 그가 쓰고 싶은 글에 대한 아이디어와 관련 1차 자료를 차트로 정리해 거치대에 꽂아놓았다. 그렇다면 글로, 책으로 쓸 아이디어가 이리도 많다 는 말인가? 정말이었다.

정 교수는 차트꽂이에서 손 가는 대로 하나를 뽑아 보여주었다. 이미 책을 낸 아이템이었는데 초기 기획서와 메모 등이 적혀 있었다. 그리고 그보다 몇 십 배는 될 만한 아이디어들이 거치대에 꽂혀 생각과 내용이 익기를 기다리고 있었다. 그는 이 물건을 '씨앗 창고'라고 부른다. 물론 '생각의 씨앗'이다. 출판사들이 왜 정 교수를 특급 필자로 평가하는지, 그에게 책을 내자고 몰려가는지 알 수 있었다. 책으로 쓸 아이디어를 산더미처럼 쌓아놓고 사는 필자가 대한민국에 몇이나 되겠는가. . . .

정 교수는 분명 현재 최고의 교양서 저술가다. 18세기라는 역사적 시공간을 소재로 다루는 요즘 문화적 시류를 앞장서 이끈 것도 그다. 정 교수를 비롯해 안대회, 김풍기 교수 등 일군의 국문학자들이 한문으로 되어 있는 우리 국문학을 적극적으로 소개하면서 18세기가 우리 곁으로 다가온 것이다. 정 교수는 이런 흐름을 선도했고, 대표한다.

정 교수가 일반 대중과 처음 만난 것은 1996년, 서른여섯 살에 쓴 「한시미학산책」이라는 책에서였다. '한시'와 '미학'이라는 요즘 사람들이 부담스러워할 법한 두 가지를, 그것도 500쪽에 그림 하나 없는 책으로 얼마든지 재미있게 이야기할 수 있다는 것을 정 교수는 보여줬다. 동시에 그는 또 다른 사실 을 새삼 입증해냈다. 고전이란 부담스럽지만 누구나 언젠가는 한 번 도전해보고자 하는 분야이고, 그래서 대중이 이해할 수 있는 언어로 소통하면 얼마든지 읽히는 장르로 부활할 수 있다는 점이다. 출간 10년이 넘었지만 이 책은 지금도 최고의 한시 입문서로 확실한 자리를 지키고 있다. 9-10쪽

G : 선생님도 이미 정민 교수처럼 눈에 뜨이는 대로 마음이 가는 대로 아름다운 시와 노래를 번역해서 블로그에 여기저기 올려놓으신 거 아녜요? 어떤 테마나 재미있는 스토리로 엮어서 단행본으로 만드시면 좋을 것 같습니다.

P : 네, 누구를 대상으로 책을 내느냐가 문제지요. 오죽하면 챗GPT 같은 인공지능의 딥 러닝 학습자료로서 가치가 있겠다고 했겠어요? 하지만 정민 교수의 연구방법론은 경청할 만합니다.

정 교수는 인문학에 대해서도 다시 생각해보게 만든다. 과연 인문학자들이 주장하는 것처럼 인문학은 위기에 빠진 것일까? 아니면 인문학 바깥에서 비꼬듯 인문학자들이 위기를 맞은 것일까? 출판 측면에서 보면 둘 다 아니다. 정 교수가 그 증거다. 지식기반사회, 콘텐츠의 시대를 맞아 인문학적 콘텐츠의 쓰임새는 그 어느 때보다 다양해졌다. 인문학 콘텐츠에 대한 사회적, 경제적 요구가 그 어느 때보다 높다. 인문학은 지금 위기가 아니라 정반대로 기회를 맞았다고 볼 수 있다. 정 교수가 펴내는 책들이 인기를 누리는 점은 이를 잘 보여준다.

정 교수는 어떻게 가장 고리타분해 보이는 전공을 가장 모던한 감각으로 무장하고 독자들을 이끌어갈 수 있을까? 여타 인문학자들과 다른 그의 힘은 어디서 나올까? 아니, 그 이전에 그는 왜 이렇게 열심히 책을 쓰는가? 직접 만나서 꼭 물어보고 싶었던 질문들을 쏟아냈다. 너무나 간단하고 명쾌한 답이 돌아왔다. "그거보다 더 즐거운 게 없으니까."

정 교수는 글감을 찾을 때 독수리와 같다. 다른 사람이 쓴 책이나 외국 책에서 아이템을 얻고, 그것을 속으로 충분히 삭여서 내용은 우리 것으로 채운다. 그가 막 관심 갖기 시작한 주제인 '조선의 여행 문화'도 그런 경우다. 어느 날 우연히 근대 일본의 여행문화를 다룬 「에도의 여행자들」이라는 책을 읽던 중 정 교수의 머릿속에 질문이 떠올랐다고 한다. 그러면 우리 조선 선비들은 어떻게 여행을 다녔을까? 물음이 생기면 그는 곧바로 메모를 시작한다. 제목을 정하고, 어떤 내용이 들어가야 좋을지 목록을 짠다. 여행 준비물은? 경비와 규모는? 여행 경로는? 숙박의 관례는? 며칠 뒤에 다시 2차 메모에 들어간다. 이때는 전체 목차의 얼개를 마련한다. 관련된 스크랩 자료나 복사물도 끼워 넣는다. 이런 아이디어가 훗날 논문이 되건 책이 되건 마찬가지다.

이렇게 만든 기획안들이 하나하나 그의 연구실에 있는 둥그런 차트꽂이에 꽂힌다. 이미 2단 차트꽂이가 다 채워져 요즘 새로 구상한 아이디어는 연구실 곳곳에 비치해놓았다. 시간 날 때마다, 생각이 떠오를 때마다 그는 차트를 꺼내 아이디어를 추가하고 다듬는다. 그런 것 하나하나가 책이 되는 것이니 출판편집자들에게 그가 보물섬으로 보이는 것은 당연하다.

이렇게 아이디어를 글로 쓰면서 추구하는 목표는 '소통'이다. 전공과 대중을 이어주면서 자신이 아는 것을 남들도 알 수 있게 전달하려 한다. 그가 이 부분에 관심을 갖게 된 것은 대중교양서 「한시미학산책」을 쓴 뒤 소통의 중요성을 실감한 덕분이었다. 「한시미학산책」은 원래 시인들을 대상으로 하는 매체에 시리즈로 기고한 것이었다. 그런데 연재 당시 일반 대중의 반응이 예상 이상으로 뜨거워서 무척 놀랐다고 한다. "그 뒤로 소통의 문제, 인문학적 글쓰 기의 소통에 대해 생각하게 되었고 생각을 바꾸게 되었어요. 제가 논문을 쓰면 극소수가 읽는데, 조금 관점을 달리해 쓰면 훨씬 더 많은 사람들이 읽을 수 있다는 것을 새삼 깨달았던 겁니다. 어떤 글이 더 가치가 있느냐 없느냐가 아니라 역할이 다르다는 것을 알게 된 거죠." 12-13쪽

G : 정민 교수는 연암 박지원, 다산 정약용 연구자가 아닌가요?

P : 정 교수는 연암과 다산을 연구하는 데 그치지 않고 그들의 글쓰기 방법을 따르려고 노력하고 있다 해요.

다산의 책 쓰기작업은 곧 지식편집 작업이었고, 대부분 집체작업이었다. 책에 대한 구상이 서면, 제자들로 팀을 꾸린 뒤 각자에게 정확한 작업을 나눠주고 지침을 내려 지식을 뽑고 정리해 카드로 만들라고 하는 방식이다. 그 카드들을 모아 구상한 순서대로 배치하고 종합 편집한 뒤 마지막에 다산 자신이 도입부를 쓰고, 중간에 생각을 집어넣고 종합한다. 다산 정약용이 그렇게 많은 책을 써낼 수 있었던 비결이 바로 여기 있다는 것이다. 그런 경이로운 저술 능력을 방법론 측면에서 들여다본 책이 「다산의 지식경영」이라고 할 수 있다.

"실제 「목민심서」를 보면 '다산 정약용 저' 라고 안 하고 '다산 정약용 편'이라고 했어요. 「목민심서」를 하다가 비중이 크고 자료가 많은 것은 아예 따로 떼어 「흠흠신서」로 새끼를 치고, 얻은 아이디어는 다른 책으로 다시 구상하는 그런 식이죠. 이런 글쓰기는 저나 다산이나 예나 지금이나 모두 통하는 근본적인 공통점이라고 할 수 있어요."

공부가 쌓일수록 관심이 좁아지는 것이 대부분 전문가들이 겪는 약점이다. 정 교수는 그런 함정을 잘 피해가며 자기 관심과 사유의 범위를 넓히는 데 성공하고 있다. 내용에 빠지지 않고 내용을 담아내는 방법론에도 관심을 기울여 온 덕분이라고 할 수 있다. 그런 점에서 그도 스승 다산을 닮아가고 있는 것처럼 보인다. 왕성한 필력과 스스로 단련한 기획 감각으로 우리 시대의 지식 편 집자로 자신을 만들어가는 것이다. 그 자신이 생각하는 저술가로서의 진로는 다산 같은 전방위 지식경영인이다. 고전 속에서 요즘 사람들이 필요로 하는 정보를 찾아 편집해서 요긴한 정보로 배열해내는 작업이 그가 추구하는 글쟁 이로서의 방향이다. 19-20쪽

G : 저도 정민 교수를 다시 보아야겠습니다. 학술저서나 논문 외에도 모든 세대를 아우르는 인문교양서를 출간하고 신문 잡지에도 칼럼을 쓰는 분이잖아요?

P : 그만의 시간관리, 시간활용 비법이 있다고 합니다. 나로서는 단시(短詩)에 관심이 많은데 그의 말을 듣고 정신이 번쩍 들었어요.

글을 간결하게 잘 쓰려면

글쓰기 능력이 그 어느 때보다도 중요한 시대가 됐다. 모든 교육과정에서 입만 열면 논술 이야기가 나온다. 사실 생각해보면 모든 것이 글쓰기인데, 새삼스럽게 강조하는 꼴이다. 대학에 진학하는 순간 이미 과제와 시 험 답안 작성이 글쓰기가 되고, 회사에 입사해도 아이디어와 업무를 글로 제출하게 된다.

형식이 다를 뿐 글의 목표는 모두 같다. 자신이 생각하는 것을 정확하게 그리고 깔끔하게 표현하는 것이다. 그런 점에서 모든 글쓰기는 본질적으로 통한다. 그렇다면, 글쓰기의 달인으로 꼽히는 정 교수가 생각하는 글 잘 쓰는 비결은 무엇일까?

그는 스승 이종은 교수와 얽힌 에피소드를 먼저 들려주었다. 오래 전, 정 교수가 한 한시를 번역할 때 이야기였다. 번역하려는 문장은 "空山木落雨繡繡"라는 글귀였다. 정 교수는 이렇게 번역했다. "텅 빈 산에 나뭇잎은 떨어지고 비는 부슬부슬 내리는데." 이 글을 본 이종은 교수는 정 교수에게 대뜸 "야, 사내자식이 왜 이렇게 말이 많아?"라고 면박부터 줬다. 그리고 '空' (빌 공)자를 손가락으로 짚더니 물었다. "여기 '텅'이 어디 있어?" 그리고는 정 교수의 해석에서 "텅"을 지웠다. 그 다음 이 교수는 번역문 속 "나뭇잎"에서 '나무'를 빼버리며 다시 물었다. "잎이 나무인 것을 모르는 사람도 있나?" 다음에는 "떨어지고"에서 다시 '떨어'까지 웠다. "부슬부슬 내리고"에서는 '내리고'를 덜어냈다. 남은 문장은 "빈 산 잎 지고 비는 부슬부슬."

정 교수는 오랜만에 그 기억을 떠올리면서 새삼 스승이 준 가르침을 곱씹었다. "그때 큰 충격을 받았죠. 그 뒤로 글쓰기에 많은 영향을 받았어요."

정 교수는 이 일화를 소개하면서 불필요한 것들만 줄여도 글이 달라진다고 강조했다. 그 역시 제자에게 글쓰기 조언을 할 때 "글에서 부사와 형용사를 30퍼센트 정도만 줄여보라"고 늘 말한다. 글쓰기는 전달력이 중요한데, 이 전달력은 문장을 줄일수록 늘어난다는 점이 그의 글쓰기 지론이자 글 잘 쓴다는 말을 듣는 비결이다. 21-22쪽

'People' 카테고리의 다른 글

| [Book's Day] 발렌타인 데이의 사랑 詩 (0) | 2023.02.14 |

|---|---|

| [인생 시] 이 세상에 태어난 이상 (0) | 2023.01.24 |

| [관계] 누군가와의 오랜 인연 (0) | 2022.12.22 |

| [Book's Day] 나라를 사랑한 벽창우: 강영훈 회고록 (0) | 2022.12.13 |

| [건강] 70세가 노화(老化)의 갈림길 (0) | 2022.11.22 |